Paolo Fierro, Vicepresidente Nazionale Medicina Democratica, Coordinamento per il Diritto alla Salute della Campania

L’annosa questione di Bagnoli-Coroglio si è riaccesa con l’ultimo eclatante annuncio dell’ingresso di Caltagirone nella scena di una delle aree più problematiche della città di Napoli.

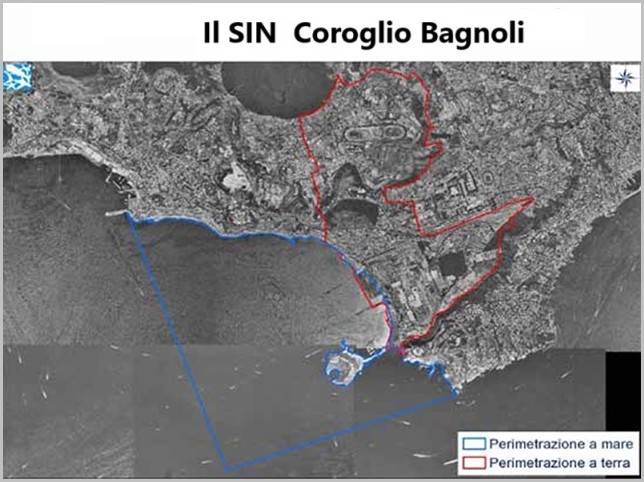

In estrema sintesi, nell’area contenente uno dei più grossi Siti di Interesse Nazionale della regione, cioè un territorio sottoposto per tutto il secolo passato ad un accumulo enorme di scorie industriali, solo in piccola parte bonificato, il dibattito cittadino ruota attorno ai programmi di recupero e riqualificazione urbanistica da affidare a pubblico e privato (fig.1).

fig. 1

Una problematica basilare tuttavia è passata in secondo ordine nonostante sia considerata fondamentale nella definizione stessa di SIN: SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e nel decreto ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto 152/2006 che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

Impatto in termini sanitari significa ricadute sulla salute degli abitanti, il che vuol dire mortalità, morbilità, incidenza e prevalenza di patologie collegabili all’inquinamento.

Da un’esperienza ormai plurisecolare, documentata in una mole bibliografica enorme e quindi fuori discussione, i siti industriali sono caratterizzati da gravi problemi di salute, con mortalità in eccesso, incidenza di malattie neoplastiche e degenerative molto spiccata, diffusione di malattie congenite e disturbi metabolici sempre più complessi e non riconducibili ai cosiddetti “stili di vita”.

Ciò premesso, il recupero delle aree industriali è necessariamente un programma di recupero di condizioni di Salute. Salute è la premessa del benessere e questo deve essere il principale obbiettivo dei governanti in questa repubblica definita da una Costituzione che fa esplicito riferimento a tale diritto nell’articolo 32- In altre parole deve essere chiaro che nessun aspetto della gestione del paese, ivi compresa l’urbanistica, può prescindere da questo dettato costituzionale.

Senza questa considerazione preliminare il problema dei SIN diviene un problema di estetica urbana o di recupero a fini speculativi di spazi metropolitani.

Dal nostro punto di vista si è trattato quindi di esaminare i documenti disponibili per iniziare a prospettare un programma di monitoraggio della salute nel territorio in esame.

Alcuni di essi sono datati ma non essendoci stati successivi aggiornamenti o smentite dei risultati pubblicati ,dovranno ritenersi necessariamente validi , anche perché nella situazione generale dell’area, non sono intervenuti elementi di sostanziale cambiamento .

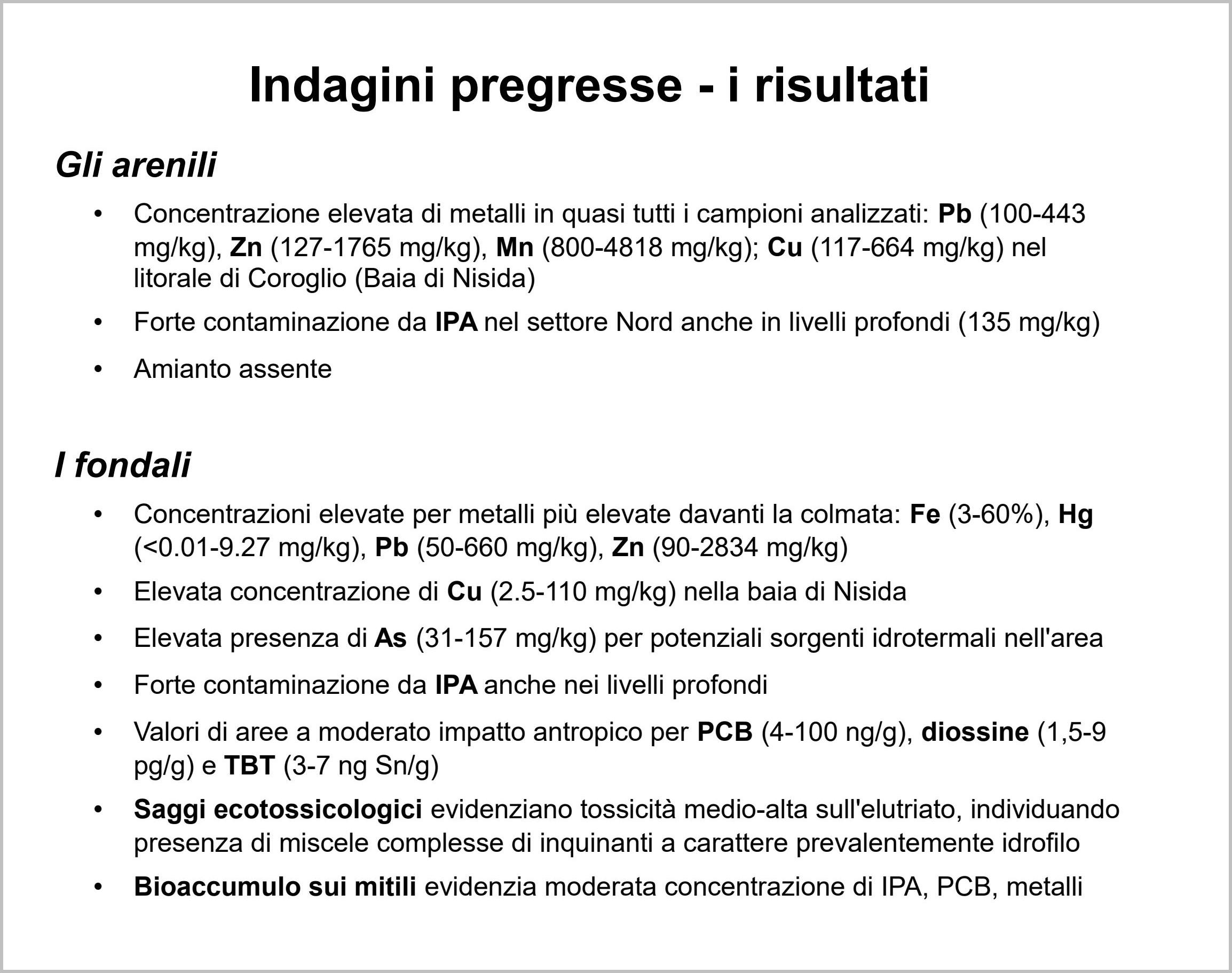

Il primo documento che ci sembra rilevante è lo studio ICRAM del 99 ,riportato nel sito dell’ISPRA che analizza il SIN Coroglio Bagnoli .

Indagini ICRAM – sett. 1999

Indagati gli arenili adiacenti l’impianto e i fondali antistanti con prelievo di sedimenti superficiali e sub superficiali (carotaggi) su cui sono stati determinati: • Granulometria, • Azoto, fosforo, sost. organica • Idrocarburi totali • Policlorobifenili (PCB) • Tributilstagno (TBT) • Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), • Metalli (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn) • Diossine • Amianto • Microbiologia • Saggi biologici (Microtox, C. orientale) • Bioaccumulo mitili. (1)

Riportiamo la scheda riassuntiva dei risultati su arenili e fondali (fig.2):

fig. 2

Il dato sorprendente è il mancato rilievo di amianto in un’area che ha ospitato imponenti stabilimenti industriali nei quali l’asbesto è stato utilizzato in maniera massiccia come risulta, tra l’altro, da atti processuali ed indagini dei servizi distrettuali che hanno denunciato la presenza della fibra killer in ambiente lavorativo, alla Cementir come all’Italsider.

Una riflessione sarebbe stata opportunamente da fare sulle metodiche di indagine ma in ogni caso i risultati dello studio segnalano molti altri elementi significativi.

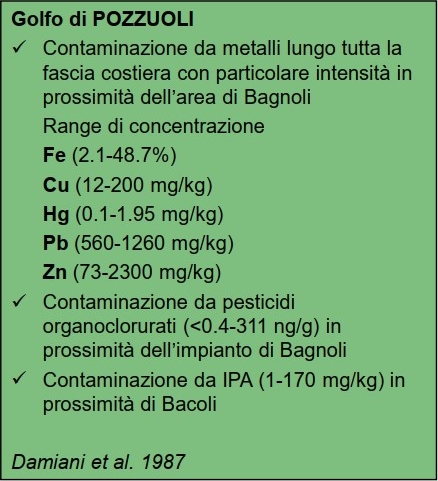

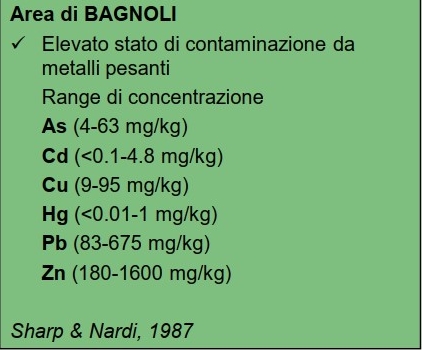

È interessante confrontare i dati rilevati nell’area limitrofa del golfo di Pozzuoli, per capire che Bagnoli presenta caratteristiche specifiche riconducibili ad una storia industriale particolare, a una manomissione del territorio e della linea di costa ad essa connessa e quindi anche ad una alterazione delle correnti all’interno del golfo (fig. 3) – (fig. 4) – (fig. 5).

fig. 3

fig. 4

fig. 5

Molto interessante lo studio del bioaccumulo su mitili, pagelli, saraghi e triglie che mostrano un eccesso di metalli pesanti come piombo, arsenico cadmio e mercurio, di idrocarburi policiclici aromatici, di PCB.

Nel documento dell’ISPRA dal quale sono tratte queste schede non vi è traccia di indagini specifiche sull’uomo, ma è evidente che questi dati sono indicativi di una analoga esposizione negli abitanti-residenti nel territorio SIN.

Altrove, ed in tempi diversi, per situazioni simili si è attuata una parallela indagine sul siero degli abitanti. Un esempio è stato il biomonitoraggio condotto nello studio SPES delle terre dei fuochi. (2)

Perché è importante rilevare il bioaccumulo negli animali e perché sarebbe importante rilevarlo parallelamente nell’uomo?

La risposta è che queste sostanze producono con una esposizione prolungata e a livelli eccessivi tumori di vario tipo (IPA, PCB, Cadmio, Arsenico), danni cerebrali e forme degenerative del sistema nervoso (piombo e mercurio), malattie delle vie respiratorie e urinarie, malformazioni congenite (Hg), danni all’apparato riproduttivo (diossine, TB, composti derivanti dallo stagno), alterazioni del sistema immunitario ed endocrino (TBT), alterazioni metaboliche.

A partire da questi elementi certi possiamo aspettarci dei riflessi sulla salute umana che in qualche modo affiorano e sono rilevanti.

Intanto diamo in visione alcune schede che riguardano i singoli elementi individuati come in eccesso secondo il DM 471/99.

IPA-Idrocarburi Policiclici Aromatici.

Gli IPA sono un gruppo di sostanze tra le quali diverse sono risultate dotate di attività cancerogena/mutagena. In particolare possono provocare tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Essendo una classe di composti contenenti agenti cancerogeni si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile. (3)

ARSENICO

Gli effetti cronici non cardiovascolari interessano anch’essi vari sistemi: il sistema gastrointestinale (esofagiti, gastriti, coliti, perdita di peso, ecc…), il sistema dermico (edema facciale, ipercheratosi palmo-plantare, ecc…), il sistema nervoso (perdita dell’udito, ritardo mentale, encefalopatia, ecc), il sistema epatico (cirrosi, epatomegalia, ecc…), il sistema ematico (anemia, leucopenia, trombocitopenia, alterato metabolismo dei folati, ecc…), il sistema respiratorio (tracheobronchite, insufficienza polmonare, ecc…), il sistema metabolico ed immunitario ed infine il sistema oftalmico (opacità del cristallino). Gli effetti cronici cardiovascolari sono principalmente aritmie, ipertensione, alterazioni nella microcircolazione, sindrome di Reynaud, ecc … L’arsenico è stato identificato dallo IARC come gruppo I.

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione cronica all’arsenico lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) classifica l’arsenico come elemento cancerogeno certo per l’uomo. Recentemente, nel 2009, l’EFSA ha evidenziato quattro patologie o “endpoint” per individuare valori di riferimento per la salute. Gli “endpoint” sono: tumori della vescica, del polmone, della pelle e lesioni cutanee (iper e ipopigmentazioni, cheratosi, melanosi). Tali patologie sono state scelte perché presentano un nesso causale certo con l’esposizione orale all’arsenico inorganico (ingestione di acqua e alimenti ricchi di arsenico). Una dose continua giornaliera di 0,3 fino a 8 microgrammi/Kg di peso corporeo conferisce un rischio supplementare rispetto a quello standard dell’1% per ciascuna delle patologie “endpoint”. L’EFSA ha evidenziato che le esposizioni alimentari dei bambini sono più elevate di quelle degli adulti, poiché rispetto al proprio peso corporeo essi consumano una quantità maggiore di cibo. Anche il comitato congiunto di esperti della FAO/OMS (JECFA) ha proposto una dose di riferimento fissandola a 3 microgrammi/ Kg di peso corporeo al giorno, come dose che provoca un rischio supplementare rispetto al rischio standard dello 0,5% di tumore al polmone. (4)

CADMIO

L’intossicazione cronica ha come manifestazioni principali la nefropatia tubulare, l’enfisema polmonare, l’osteoporosi e l’osteomalacia. Le manifestazioni croniche sono causate da una lunga esposizione all’agente tossico (circa 10-20 anni) e coinvolgono un maggior numero di distretti corporei. Il Cd è un metallo pesante di interesse ambientale e professionale e a causa delle sue caratteristiche la International Agency for Research on Cancer (IARC) e il Programma Nazionale di Tossicologia degli U.S.A. l’hanno classificato come ”cancerogeno di categoria 1”. La revisione degli ultimi studi, effettuata dalla IARC nel 2011, individua il polmone come organo bersaglio in cui l’evidenza di cancerogenicità è certa mentre per il rene e la prostata l’evidenza di cancerogenicità è ancora limitata.

MERCURIO

Il mercurio elementare e il metilmercurio sono tossici per il sistema nervoso centrale e periferico. L’inalazione di vapori di mercurio può produrre effetti nocivi sul sistema nervoso, digestivo, sui polmoni e sui reni. I sali inorganici di mercurio sono corrosivi per la pelle, per gli occhi e per il tratto gastrointestinale, e possono indurre tossicità renale se vengono ingeriti.

PIOMBO

Il piombo può causare encefalopatia per esposizioni acute. L’esposizione a piombo inorganico può danneggiare il Sistema Nervoso Periferico (SNP): in seguito ad esposizione grave, il disturbo clinico principale è la neuropatia motoria periferica. Esposizioni più basse possono causare sintomi motori come lieve debolezza distale degli arti superiori ed effetti sensoriali come formicolio o intorpidimento di braccia o gambe e/o dolore muscolare. L’esposizione cronica al piombo può causare anemia e disfunzione renale. Il piombo ha effetti anche sul sistema gastrointestinale causando stitichezza prolungata, difficoltà digestive, perdita di appetito, crampi addominali e occasionalmente diarrea. L’esposizione al piombo nell’infanzia è associato ad una lenta crescita scheletrica, inoltre il Pb può aumentare la frequenza di aberrazioni cromosomiche. La IARC classifica il piombo come composto appartenente al gruppo 2B (possibili cancerogeni per l’uomo);

ZINCO

L’eccessivo apporto di Zn può causare una riduzione nell’assorbimento di Rame e Calcio, può alterare i livelli di colesterolo e di lipoproteine, e può contribuire all’insorgenza di insufficienza renale e sterilità.

STAGNO

Trietilstagno è il composto organico dello stagno più pericoloso per gli esseri umani e può causare effetti acuti e cronici. Gli esseri umani possono assorbire stagno attraverso gli alimenti, la respirazione ed attraverso la pelle. Gli effetti gastrointestinali, sia nell’uomo sia nell’animale, sono la principale manifestazione acuta di tossicità associata all’ingestione di stagno. La causa è l’azione irritante dei composti inorganici solubili dello stagno sulla mucosa del tratto gastrointestinale. Tra i sintomi acuti a livello gastrointestinale nell’uomo riconducibili al consumo di alimenti e bevande contaminati da stagno si annoverano distensione e dolore a livello addominale, vomito, diarrea e cefalea. Gli effetti acuti posso essere: irritazione a occhi e pelle, mal di testa, mal di pancia, forte sudorazione, assenza di respiro. Gli effetti a lungo termine: depressione, danni al fegato, malfunzionamento del sistema immunitario, danni cromosomici, danni cerebrali.

PCB

Con il termine bifenili policlorurati o policlorobifenili (PCB) si indica una miscela di idrocarburi clorurati usata dal 1930 per diversi scopi industriali.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) classifica i PCB quali sostanze cancerogene per l’uomo (gruppo 1 della classificazione). Infatti, l’associazione tra esposizione a PCB e il melanoma è stata accertata in studi occupazionali e in studi sulla popolazione generale, con un chiaro rapporto dose-risposta; inoltre, l’evidenza a favore di un’associazione tra i PCB e linfomi non Hodgkin e per il cancro della mammella è stata definita limitata.

I DL-PCB e NDL-PCB agiscono attraverso diversi meccanismi di tossicità derivanti dal numero e dalla posizione degli atomi di cloro. Per i DL-PCB, studi sui roditori hanno dimostrato che gli effetti critici provocati alla dose più bassa utilizzata riguardano il sistema metabolico, in particolare il fegato, la riduzione della quantità di spermatozoi, il ritardo dello sviluppo sessuale e l’alterazione dei parametri ossei (EFSA 2019). Il comune meccanismo di azione dei DL-PCB ha permesso lo sviluppo di fattori di tossicità equivalente, ossia valori compresi tra zero e uno attribuiti ad ogni congenere che “pesano” la tossicità del singolo congenere rispetto a quella del 2,3,7,8-TCDD posta uguale a 1. In tal modo il rischio per la salute umana derivante dall’esposizione a PCB diossina-simili viene valutato sulla base della loro concentrazione totale espressa in equivalenti di tossicità (TEQ). Sommando i TEQ, si ottiene un solo dato che indica a quanta TCDD equivalgano tutti i congeneri dosati.

I NDL-PCB mostrano una marcata affinità per i recettori degli estrogeni, ma interagiscono anche con altri recettori cellulari, con effetti critici a carico di fegato e tiroide, del sistema immunitario, dell’apparato riproduttivo e del sistema metabolico (EFSA 2005). I NDL-PCB sono di grande interesse a livello tossicologico anche perché, mediante il meccanismo di trasformazione (metabolismo), danno luogo a sostanze che possono essere anch’esse tossiche.

I PCB sono anche elencati tra gli interferenti endocrini poiché in grado di alterare i livelli di estrogeni, androgeni, ormoni tiroidei e degli ormoni che regolano il metabolismo, con effetti sui sistemi endocrino e metabolico ad esso connesso.

La popolazione è esposta contemporaneamente a DL-PCB e a NDL-PCB dunque è particolarmente difficile distinguerne gli effetti. Studi epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione può essere associata a insorgenza di patologie riproduttive sia maschili che femminili, a ridotta fertilità maschile causata da diminuzione del numero degli spermatozoi, criptorchidismo, ipospadia, endometriosi, ovario policistico, ritardi dello sviluppo neurologico. In particolare, è stato evidenziato che l’esposizione durante la gravidanza e la pubertà può comportare lo sviluppo di tali malattie in età adulta. Tuttavia, per molte di esse gli studi condotti hanno prodotto risultati contrastanti e non si hanno dati sufficienti per poter effettuare una valutazione del rischio. (5)

DIOSSINE

Le diossine sono un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati che possono essere classificati in due grandi famiglie: le dibenzo-p-diossine (PCDD) e i dibenzo-p-furani (PCDF).

L’esposizione a dosi più basse di diossine, ma per periodi di tempo più lunghi (cronica), può:

• provocare danni sia al sistema immunitario che a quello endocrino

• interferire con l’equilibrio fisiologico degli ormoni tiroidei e steroidei (azione da interferenti endocrini)

• determinare effetti sullo sviluppo del feto, quando l’esposizione avviene durante la gravidanza (esposizione prenatale) o nelle fasi immediatamente successive alla nascita (esposizione postnatale).

Alcune tra le policlorodibenzodiossine ed i policlorodibenzofurani e tutti i policlorobifenili sono considerati cancerogeni per l’uomo. Possono infatti determinare tumori del tessuto linfatico, tumori del tessuto emopoietico (colpendo, quindi, organi e tessuti responsabili della produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine) diverse forme di leucemia, linfomi non-Hodgkin e tumore al seno. Per questo motivo la agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) classifica alcune diossine nel gruppo 1 tra gli elementi cancerogeni per l’uomo. (5)

Bibliografia

1) Caratterizzazione di un sito industriale dismesso prospiciente la fascia costiera del Golfo di Pozzuoli: il caso di Bagnoli – Elena Romano ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

2) progetto SPES – AREA MEDICA – PROTOCOLLO DI STUDIO SCIENTIFICO SPES realizzato nell’ambito della “Del.G.R. n. 497/2013: Fondo per le Misure Anticicliche e la Salvaguardia dell’occupazione. Piano Terra dei Fuochi Misura B4 “Campania Trasparente – Attività di monitoraggio integrato per la Regione Campania” – Azione B4 “Mappatura del Territorio” approvato con Decreto Dirigenziale della DG “Sviluppo Economico” n. 585 del 14/09/2016″;

3) Ministero della Salute-Direzione generale della prevenzione sanitaria Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;

4) Servizio di epidemiologia dell’Ausl. in collaborazione col CTR Ambiente Salute di ARPAE Emilia-Romagna, schede informative necessarie per approfondire la conoscenza dei metalli pesanti;

5) Portale ISS -informarsi-conoscere-scegliere.